ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)

「店がブランドになる」ことを支援・プロデュース! コンサルティング会社・社長のジャム・セッション

- ブログトップ

- ブログ個人トップ

前ページ

次ページ

2013年07月04日(木)更新

好奇心がなくなったときに、ブランドの魂は力を失います

「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースするクエストリーの櫻田です。

クエストリーの企業精神は「ユーモアと好奇心と遊び心を忘れずに」です。

この3つはブランディングを目指す経営者にも必要な資質だと思っています。

中でも2番目の「好奇心」はとくに重要。

好奇心が高い経営者は積極的です。新しいことを知ろうという気持ちが強いのです。

蚤のサーカスの話を聞いたことがあります。

蚤を背の低い箱に閉じ込め、ジャンプするとぶつかるようにすると、

やがて蚤はその箱の高さ以上には跳び出さなくなります。

それから芸を仕込むのだそうです。

人間も同じです。いつも同じ土俵で生活や仕事をしていると、当然行動や考え方が硬直化してきます。

「これはこういうものだ」というように、思考回路が自動化してくると要注意ですねえ。

市場や顧客の価値観は常に変化しています。「好奇心」は新しい着眼点を生み出します。

「好奇心」により生み出された着眼点は、課題を解決したいという強い思いと結びつき、

化学反応を起こし、改善や改革のヒントを発見することにつながります。

これはこういうものだと思い込んでいることを、英語で「メンタルブロック」といいます。

自己規制もこのひとつといっていいでしょう。

これまでの習慣や通例に縛られると、新しい発想やアイデアは生まれてきませんよ。

いまは正解がない時代なのです。

変化のスピードは速く、今日の解が明日も通用するという保証もありません。

過去の成功の正解をいつまでも守っていても、

いまの消費者が求めていることとずれていれば、その努力はむなしく空回りをします。

他の成功事例を真似ればうまくいくという考え方も通用しません。

大事なのは、その成功事例の「肝」をつかまえられるかどうかです。

肝がつかまえられれば、自社で展開するにはどうしたらいいのかが見えてきます。

そうそう、ムダな時間を作ることもすごく大事。

人はスピードを求められると、効率的に行動することを自然に選びます。

しかし、効率的な行動のみの生活は、好奇心を排除することにつながります。

やっぱり好奇心はブランディングのエネルギーだなあ。

クエストリーの企業精神は「ユーモアと好奇心と遊び心を忘れずに」です。

この3つはブランディングを目指す経営者にも必要な資質だと思っています。

中でも2番目の「好奇心」はとくに重要。

好奇心が高い経営者は積極的です。新しいことを知ろうという気持ちが強いのです。

蚤のサーカスの話を聞いたことがあります。

蚤を背の低い箱に閉じ込め、ジャンプするとぶつかるようにすると、

やがて蚤はその箱の高さ以上には跳び出さなくなります。

それから芸を仕込むのだそうです。

人間も同じです。いつも同じ土俵で生活や仕事をしていると、当然行動や考え方が硬直化してきます。

「これはこういうものだ」というように、思考回路が自動化してくると要注意ですねえ。

市場や顧客の価値観は常に変化しています。「好奇心」は新しい着眼点を生み出します。

「好奇心」により生み出された着眼点は、課題を解決したいという強い思いと結びつき、

化学反応を起こし、改善や改革のヒントを発見することにつながります。

これはこういうものだと思い込んでいることを、英語で「メンタルブロック」といいます。

自己規制もこのひとつといっていいでしょう。

これまでの習慣や通例に縛られると、新しい発想やアイデアは生まれてきませんよ。

いまは正解がない時代なのです。

変化のスピードは速く、今日の解が明日も通用するという保証もありません。

過去の成功の正解をいつまでも守っていても、

いまの消費者が求めていることとずれていれば、その努力はむなしく空回りをします。

他の成功事例を真似ればうまくいくという考え方も通用しません。

大事なのは、その成功事例の「肝」をつかまえられるかどうかです。

肝がつかまえられれば、自社で展開するにはどうしたらいいのかが見えてきます。

そうそう、ムダな時間を作ることもすごく大事。

人はスピードを求められると、効率的に行動することを自然に選びます。

しかし、効率的な行動のみの生活は、好奇心を排除することにつながります。

やっぱり好奇心はブランディングのエネルギーだなあ。

2013年07月02日(火)更新

「スターバックスコーヒー」の名前の由来は小説「白鯨」にありました

「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。

昨日のお昼過ぎに知り合いの方から電話。来週ちょっと話がしたいとのこと。

「待ち合わせはどこにしましょう?」「じゃあ、いつものスタバで」。

人との打ち合わせだけでなく、

僕は日曜日には一册の本を持って散歩をしながらよくスタバに行きます。

そういえば、会社を立ち上げる前のフリーランスで仕事をしたときは、

銀座のマロニエ通りのスタバが事務所代わりだったなあ。

取引先との打合せも企画書も原稿もスタバで書いていた。

いまもそうだけど、スタバにはずいぶんとお世話になっている。

ところで「スターバックスコーヒー」という社名はどうして決まったんだろう。

「スターバックス物語」と言う本に書いてあったような気がするけど、肝心の本が見つからない。

本棚から見つかったのは数年前に出版された「スターバックス大解剖」と言うムック本。

ページをぱらぱらとめくっていると名前の由来がちょっとだけ書かれていました。

どうやら「スターバックス」という名前は

ハーマン・メルヴィルの世界的に有名な小説「白鯨」に由来しているらしい。

この小説に出てくる捕鯨船「ピークォド号」の

エイハブ船長が最も信頼している乗員の名が何と「スターバック」・・・。

僕は「白鯨」は読んでいないけど、小説ではこの一等航海士のスターバックは

コーヒー好きという設定になっているようです。

インターネットで調べると、最初は捕鯨船の名前の「ピークォド」が候補に挙がったようだけど、

「pee」(おしっこ)の「quod」(刑務所)に聞こえるということでボツになったのこと。

意味よりもピークォドって言いにくいなあ。

まあ、こうしてあれこれあったようですが、

「スターバックスコーヒー」と言う名前が決まった訳です。

ちなみにスタバのロゴの女性は「セイレン」(サイレン)という

ギリシャ神話などに出てくる二つの尾をもつ人魚です。

16世紀の北欧の木版画がもとになっているようですね。

スタバだけではなく、社名が決まるまでのプロセスもブランドの大事な物語のひとつですねえ。

あなたの会社のネーミングにはどんな物語がありますか?

昨日のお昼過ぎに知り合いの方から電話。来週ちょっと話がしたいとのこと。

「待ち合わせはどこにしましょう?」「じゃあ、いつものスタバで」。

人との打ち合わせだけでなく、

僕は日曜日には一册の本を持って散歩をしながらよくスタバに行きます。

そういえば、会社を立ち上げる前のフリーランスで仕事をしたときは、

銀座のマロニエ通りのスタバが事務所代わりだったなあ。

取引先との打合せも企画書も原稿もスタバで書いていた。

いまもそうだけど、スタバにはずいぶんとお世話になっている。

ところで「スターバックスコーヒー」という社名はどうして決まったんだろう。

「スターバックス物語」と言う本に書いてあったような気がするけど、肝心の本が見つからない。

本棚から見つかったのは数年前に出版された「スターバックス大解剖」と言うムック本。

ページをぱらぱらとめくっていると名前の由来がちょっとだけ書かれていました。

どうやら「スターバックス」という名前は

ハーマン・メルヴィルの世界的に有名な小説「白鯨」に由来しているらしい。

この小説に出てくる捕鯨船「ピークォド号」の

エイハブ船長が最も信頼している乗員の名が何と「スターバック」・・・。

僕は「白鯨」は読んでいないけど、小説ではこの一等航海士のスターバックは

コーヒー好きという設定になっているようです。

インターネットで調べると、最初は捕鯨船の名前の「ピークォド」が候補に挙がったようだけど、

「pee」(おしっこ)の「quod」(刑務所)に聞こえるということでボツになったのこと。

意味よりもピークォドって言いにくいなあ。

まあ、こうしてあれこれあったようですが、

「スターバックスコーヒー」と言う名前が決まった訳です。

ちなみにスタバのロゴの女性は「セイレン」(サイレン)という

ギリシャ神話などに出てくる二つの尾をもつ人魚です。

16世紀の北欧の木版画がもとになっているようですね。

スタバだけではなく、社名が決まるまでのプロセスもブランドの大事な物語のひとつですねえ。

あなたの会社のネーミングにはどんな物語がありますか?

2013年06月20日(木)更新

「小さな会社のソーシャル活動」を考える一日

「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。

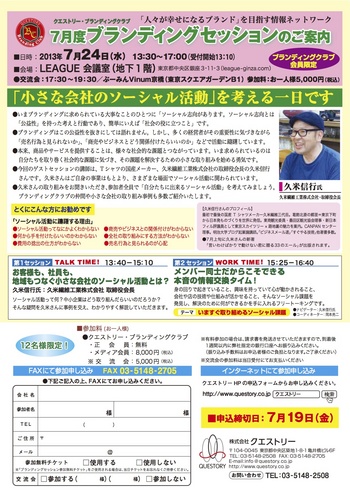

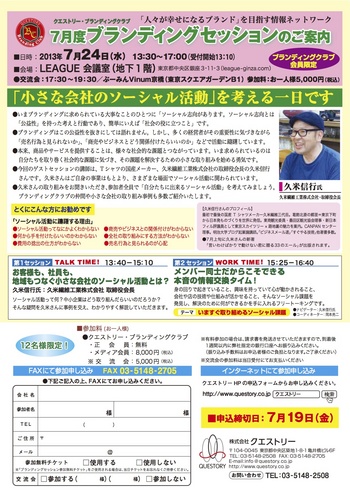

「クエストリー・ブランディングクラブ」の「7月度ブランディングセッション」を開催します。

日時は7月24日(水)、会場は銀座の複合ワークオフィス「LEAGUE」の会議室です。

「LEAGUE」はこの春に開業したユニークな複合ワークオフィスです。

「LEAGUE」→http://league-ginza.com

紹介しながらごめんなさい。

ブランディングセッションはブランディングクラブの会員限定です。

でも大事なことだと思うので、ちょっと趣旨を書きますね。

いまブランディングに求められていることのひとつに「ソーシャル志向」があります。

ソーシャル志向とは「公益性」を持った考えと行動であり、

簡単にいえば「社会の役に立つこと」です。

ブランディングはこの公益性を抜きにしては語れません。

しかし、多くの経営者がその重要性に気づきながら「売名行為と見られないか」、

「実際の商売やビジネスとどう関係付けたらいいのか」などで活動に躊躇しています。

本来、商品やサービスを提供することは、さまざまな社会的な課題とつながっています。

いま求められているのは自分たちを取り巻く社会的な課題に気づき、

その課題を解決するための小さな取り組みをスタートする勇気です。

今回のゲストセッションの講師は、

尊敬するTシャツの国産メーカー、久米繊維工業株式会社の取締役会長の久米信行さんです。

久米さんはご自身の事業はもとより、さまざまな場面でソーシャル活動に関わられています。

今回は久米さんを囲み、参加者全員で

「自分たちに出来るソーシャル活動」を考えてみたいと思います。

ブランディングクラブの仲間や小さな会社の取り組み事例も多数ご紹介いたします。

ブランディングクラブの会員の皆様、ぜひご参加くださいね。

ブランディングセッションの様子は終了後にブログにアップします。

「ブランディングクラブ」の詳細は下記をご覧ください。

「クエストリー・ブランディングクラブ」の「7月度ブランディングセッション」を開催します。

日時は7月24日(水)、会場は銀座の複合ワークオフィス「LEAGUE」の会議室です。

「LEAGUE」はこの春に開業したユニークな複合ワークオフィスです。

「LEAGUE」→http://league-ginza.com

紹介しながらごめんなさい。

ブランディングセッションはブランディングクラブの会員限定です。

でも大事なことだと思うので、ちょっと趣旨を書きますね。

いまブランディングに求められていることのひとつに「ソーシャル志向」があります。

ソーシャル志向とは「公益性」を持った考えと行動であり、

簡単にいえば「社会の役に立つこと」です。

ブランディングはこの公益性を抜きにしては語れません。

しかし、多くの経営者がその重要性に気づきながら「売名行為と見られないか」、

「実際の商売やビジネスとどう関係付けたらいいのか」などで活動に躊躇しています。

本来、商品やサービスを提供することは、さまざまな社会的な課題とつながっています。

いま求められているのは自分たちを取り巻く社会的な課題に気づき、

その課題を解決するための小さな取り組みをスタートする勇気です。

今回のゲストセッションの講師は、

尊敬するTシャツの国産メーカー、久米繊維工業株式会社の取締役会長の久米信行さんです。

久米さんはご自身の事業はもとより、さまざまな場面でソーシャル活動に関わられています。

今回は久米さんを囲み、参加者全員で

「自分たちに出来るソーシャル活動」を考えてみたいと思います。

ブランディングクラブの仲間や小さな会社の取り組み事例も多数ご紹介いたします。

ブランディングクラブの会員の皆様、ぜひご参加くださいね。

ブランディングセッションの様子は終了後にブログにアップします。

「ブランディングクラブ」の詳細は下記をご覧ください。

2013年06月17日(月)更新

気持ちのチューニング

「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースするクエストリーの櫻田です。

今日の東京は暑い一日でした。

あまりに暑いと身体も気持ちもへろへろになりますね。

ということで今日は気持ちのチューニングの話です。

楽器を演奏する人はわかると思うけど、チューニングは楽器の音の高さを合わせること。

チューニングが狂っていると譜面どおりに演奏してもうまくいきません。

そういえば、車の調子をみることもチューニングって言いますね。

音楽も車もの本来持っているものを気持ちよく発揮できるようにすることを

チューニングって言うんだろうね。

ということは、音楽や車だけでなく、気持ちのチューニングも大事。

気持ちのチューニングが出来ていないと一生懸命やってもうまくいきません。

やることなすこと空回り、 そんなことってありますよね。

音楽、映画、お酒、おいしいもの・・・

僕の気持ちのチューニング方法はいろいろとありますが、

簡単に出来るチューニングのひとつが歩くこと。

朝は自宅から駅まで25分、帰りも同じように25分、

日曜日は往復1時間ほどゆっくりと散歩、

ちょっとした距離なら電車もタクシーも使わずに歩きます。

別に何かを考えながら歩いている訳ではないけど、余裕がないと周りの景色も見えてこない。

咲いている草花や樹木に目が行かなくなったら危険信号です。

それでも歩いていると気持ちがすっきりとしてきますね。

気になっていたこともたいしたことじゃあないなあと思えてきます。

いろいろなアイデアも自然と生まれてきますねえ。

歩いて気持ちのチューニング、おすすめです。

できれば、上の画像のようなところを歩きたいけどね。

ああ、そうだ、大事なことを書き忘れるところでした。

店や会社にもチューニングは必要ですよ。

(本当はこれが一番言いたかったこと!)

今日の東京は暑い一日でした。

あまりに暑いと身体も気持ちもへろへろになりますね。

ということで今日は気持ちのチューニングの話です。

楽器を演奏する人はわかると思うけど、チューニングは楽器の音の高さを合わせること。

チューニングが狂っていると譜面どおりに演奏してもうまくいきません。

そういえば、車の調子をみることもチューニングって言いますね。

音楽も車もの本来持っているものを気持ちよく発揮できるようにすることを

チューニングって言うんだろうね。

ということは、音楽や車だけでなく、気持ちのチューニングも大事。

気持ちのチューニングが出来ていないと一生懸命やってもうまくいきません。

やることなすこと空回り、 そんなことってありますよね。

音楽、映画、お酒、おいしいもの・・・

僕の気持ちのチューニング方法はいろいろとありますが、

簡単に出来るチューニングのひとつが歩くこと。

朝は自宅から駅まで25分、帰りも同じように25分、

日曜日は往復1時間ほどゆっくりと散歩、

ちょっとした距離なら電車もタクシーも使わずに歩きます。

別に何かを考えながら歩いている訳ではないけど、余裕がないと周りの景色も見えてこない。

咲いている草花や樹木に目が行かなくなったら危険信号です。

それでも歩いていると気持ちがすっきりとしてきますね。

気になっていたこともたいしたことじゃあないなあと思えてきます。

いろいろなアイデアも自然と生まれてきますねえ。

歩いて気持ちのチューニング、おすすめです。

できれば、上の画像のようなところを歩きたいけどね。

ああ、そうだ、大事なことを書き忘れるところでした。

店や会社にもチューニングは必要ですよ。

(本当はこれが一番言いたかったこと!)

2013年06月16日(日)更新

新しいことには必ず抵抗が生まれます。

「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースするクエストリーの櫻田です。

日曜日の今朝は目が覚めたら9時過ぎ。

朝ごはんを食べながら、テレビの「題名のない音楽会」を途中から見ていました。

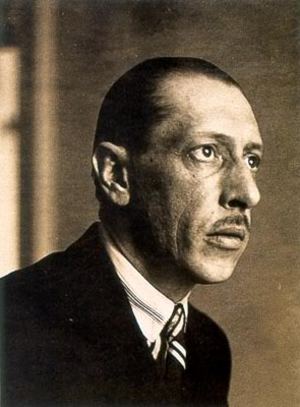

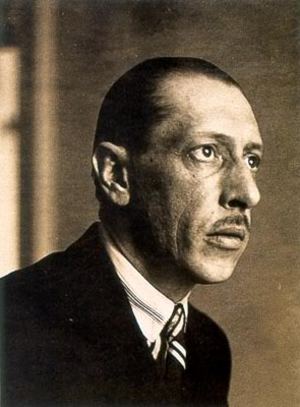

今回のテーマはストラヴィンスキーの「春の祭典」でした。

この曲のことは一度このブログで書いたけれども、再度思うことがあります。

「春の祭典」はいまから100年前の1913年5月29日にパリのシャンゼリゼ劇場で初演されました。

ストラヴィンスキーはこの日のために120回ものリハーサルを行って臨んだといいました。

しかし、演奏が始まると、あまりの不協和音と変拍子の連続に

不快感を催した観客が、一斉にブーングを叫び始め、会場は罵声と怒号に包まれました。

天才的な振付師のニジンスキーによるバレエも当時としては複雑かつ前衛的過ぎました。

途中で席を立つ観客ものも出て、翌日の新聞には「春の“災”典」と書かれるほど酷評されたのでした。

しかし、初演の大失敗の後でもストラヴィンスキーは諦めませんでした。

この曲は聴衆にとってはこれまで聴いたことのないものであり、

破天荒で無秩序で、猥雑な躍動感だったのですが、

ストラヴィンスキーにとっては「春の生命の響き」でした。

自分には聴こえる「春の生命の響」きを、

一般の聴衆にも聴こえるようにするために、ストラヴィンスキーは迷い苦しみました。

そして、11ヶ月後の1914年4月に

同じシャンゼリゼ劇場で演奏会形式の「春の祭典」を再演することになるのです。

この再演は見事に大成功をおさめ、20世紀の現代音楽の扉が開かれたのです。

音楽だけでなく、新しい事を始める時には(例えばブランディング)、

必ず抵抗が生まれ、時には辛らつな嘲笑がつきまといます。

しかし、それで諦めたら終わりです。

ここを耐え、乗り越えてこそ、新しい道が拓けます。

日曜日の今朝は目が覚めたら9時過ぎ。

朝ごはんを食べながら、テレビの「題名のない音楽会」を途中から見ていました。

今回のテーマはストラヴィンスキーの「春の祭典」でした。

この曲のことは一度このブログで書いたけれども、再度思うことがあります。

「春の祭典」はいまから100年前の1913年5月29日にパリのシャンゼリゼ劇場で初演されました。

ストラヴィンスキーはこの日のために120回ものリハーサルを行って臨んだといいました。

しかし、演奏が始まると、あまりの不協和音と変拍子の連続に

不快感を催した観客が、一斉にブーングを叫び始め、会場は罵声と怒号に包まれました。

天才的な振付師のニジンスキーによるバレエも当時としては複雑かつ前衛的過ぎました。

途中で席を立つ観客ものも出て、翌日の新聞には「春の“災”典」と書かれるほど酷評されたのでした。

しかし、初演の大失敗の後でもストラヴィンスキーは諦めませんでした。

この曲は聴衆にとってはこれまで聴いたことのないものであり、

破天荒で無秩序で、猥雑な躍動感だったのですが、

ストラヴィンスキーにとっては「春の生命の響き」でした。

自分には聴こえる「春の生命の響」きを、

一般の聴衆にも聴こえるようにするために、ストラヴィンスキーは迷い苦しみました。

そして、11ヶ月後の1914年4月に

同じシャンゼリゼ劇場で演奏会形式の「春の祭典」を再演することになるのです。

この再演は見事に大成功をおさめ、20世紀の現代音楽の扉が開かれたのです。

音楽だけでなく、新しい事を始める時には(例えばブランディング)、

必ず抵抗が生まれ、時には辛らつな嘲笑がつきまといます。

しかし、それで諦めたら終わりです。

ここを耐え、乗り越えてこそ、新しい道が拓けます。

| «前へ | 次へ» |

ログイン

ログイン