ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)

「店がブランドになる」ことを支援・プロデュース! コンサルティング会社・社長のジャム・セッション

- ブログトップ

- ブログ個人トップ

前ページ

次ページ

2013年11月11日(月)更新

「ワインツーリズム山梨」に行ってきました。

「小さくても光り輝くブランド」を支援しているクエストリーの櫻田です。

11月9日(土)、10日(日)の二日間、「ワインツーリズム山梨」に行ってきました。

今年で6回目の開催ですが、僕は一昨年から参加しているから3回目です。

二日目は雨が心配されたのですが、青空も見える天候でした。

僕の故郷、山梨県は日本のワインの発祥の地です。

県内には約80社のワイナリーがあり、国内の約3割のワインを生産しているそうです。

山梨産のワインは最近は海外でも高い評価を受けています。

今年の「ワインツーリズム山梨」には5つのエリアの49のワイナリーが参加しています。

その規模はさまざまで大手のグループ会社もあれば、

家族だけで作っている小さなワイナリーもあります。

今年は初日は仕事で午後から参加だったので4ヶ所のワイナリー、

二日目は初参加の山梨市の7ヶ所のワイナリーを巡りました。

試飲とはいえ、ワイナリーを巡るうちにかなりの量のワインを飲んでいます。

それでもさほど酔わないのは、秋の風景を楽しみながら

ぶらぶらと歩きながらのツアーだからだと思います。

途中、「ワインツーリズム山梨」の総合プロデューサーの大木貴之さん(セツゲツカ 代表)や

山梨県観光部ブランド推進課の佐藤さん、他にも何人かの知り合いにお会いすることができました。

ちなみに、大木さんは甲府で人気の「フォーハーツカフェ」のオーナーでもあり、

拙著の「小さくても光り輝くブランド」でもブランディング事例として紹介させていただいています。

「ワインツーリズム山梨」とは何か?

これについてはこちらをご覧ください。明確な趣旨が定義されています。

この種のイベントが継続されるためには、こういう考え方の部分を明確にするのがすごく大事です。

http://www.yamanashiwine.com/about.html

なお、「ワインツーリズム山梨」は日本デザイン振興会の

今年度「グッドデザイン賞ベスト100」に選ばれました。

単なる人を集めるだけのワインイベントではなく、

地道な活動による地域ブランディングへの取り組みが評価されたのです。

http://sankei.jp.msn.com/region/news/131031/ymn13103102100000-n1.htm

11月9日(土)、10日(日)の二日間、「ワインツーリズム山梨」に行ってきました。

今年で6回目の開催ですが、僕は一昨年から参加しているから3回目です。

二日目は雨が心配されたのですが、青空も見える天候でした。

僕の故郷、山梨県は日本のワインの発祥の地です。

県内には約80社のワイナリーがあり、国内の約3割のワインを生産しているそうです。

山梨産のワインは最近は海外でも高い評価を受けています。

今年の「ワインツーリズム山梨」には5つのエリアの49のワイナリーが参加しています。

その規模はさまざまで大手のグループ会社もあれば、

家族だけで作っている小さなワイナリーもあります。

今年は初日は仕事で午後から参加だったので4ヶ所のワイナリー、

二日目は初参加の山梨市の7ヶ所のワイナリーを巡りました。

試飲とはいえ、ワイナリーを巡るうちにかなりの量のワインを飲んでいます。

それでもさほど酔わないのは、秋の風景を楽しみながら

ぶらぶらと歩きながらのツアーだからだと思います。

途中、「ワインツーリズム山梨」の総合プロデューサーの大木貴之さん(セツゲツカ 代表)や

山梨県観光部ブランド推進課の佐藤さん、他にも何人かの知り合いにお会いすることができました。

ちなみに、大木さんは甲府で人気の「フォーハーツカフェ」のオーナーでもあり、

拙著の「小さくても光り輝くブランド」でもブランディング事例として紹介させていただいています。

「ワインツーリズム山梨」とは何か?

これについてはこちらをご覧ください。明確な趣旨が定義されています。

この種のイベントが継続されるためには、こういう考え方の部分を明確にするのがすごく大事です。

http://www.yamanashiwine.com/about.html

なお、「ワインツーリズム山梨」は日本デザイン振興会の

今年度「グッドデザイン賞ベスト100」に選ばれました。

単なる人を集めるだけのワインイベントではなく、

地道な活動による地域ブランディングへの取り組みが評価されたのです。

http://sankei.jp.msn.com/region/news/131031/ymn13103102100000-n1.htm

2013年11月04日(月)更新

マスキングテープ「mt」はどうやって生まれたのか?

「小さくても光り輝くブランドをプロデュースしている」クエストリーの櫻田です。

当たり前ですが、世の中には知らない世界が山ほどあります。

その一つが先日の「mt博」で初めて知ったのはマスキングテープです。

正直申し上げてマスキングテープをなめていました。こんなに多様性と拡張性があるとは知りませんでした。

今年の4月に入社した女性メンバーの大西が「マスキングテープ、マスキングテープ・・・」と

その素晴らしさを語っているのは知っていました。

今週初めには月島で開催している「mt博」に行って来た話を他のメンバーに語っていました。

それに刺激されたのが同じくメンバーの金田。

「いっしょに行こう」とかなり無理やりに「mt博」に連れて行かれたのです。

でどうだったかと言うと、自分の目で見なきゃあわからないものです。

なんだこの世界は言った感じ。久しぶりに軽い衝撃を受けました。

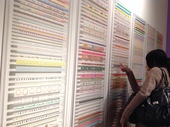

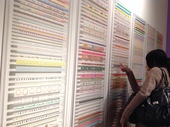

下記の画像は全部マスキングテープでデコレーションされています。

会場は女性比率が99%、しかもそのうちの80%以上はおそらく20代。

所在なげに会場にいる男性は僕と同様に連れて来られたのでしょう。

お互いに時折り、苦笑がちに目線を合わせています。

会場の雰囲気もあるのかもしれませんが、女性たちは大声を上げるわけではなく、

求道者のように黙々とマスキングテープを選び、展示作品を観ています。

そもそもマスキングテープの僕の概念は、マスキングの言葉通り、

主に工事やプラモデル製作の際の塗装に使用するもの。

基本的には地味な業務用やマニアックな個人用というイメージがありました。

どちらかと言えば、男性の匂いがする品ですd。

ところが今回マスキングテープの概念が一変しましたね。

若い女性にとって「mt」はまさにブランドなんですね。

まあ、このあたりは言葉で説明してもわからないと思いますので、画像を見てください。

若い女性たちが惹かれる理由がわかります。

今回の「mt博」の主催者は岡山県倉敷市に本社がある「カモ井加工紙株式会社」。

気になったので、同社のホームページやファンのブログを調べてみました。

大正12年創業の「カモ井加工紙株式会社」のスタートはなんだと思いますか?

実は「ハエ取り紙」のメーカーでした。そうです、あのぺらぺらした紙にハエが止まるやつです。

昭和40年から50年頃は国内シェアNo.1だったそうです。

しかし、その後、日本の衛生状態が急激によくなりハエ取り紙の需要は激減。

強い危機感を抱いた同社は粘着紙技術を生かして建設現場や製造メーカーなどでは

おなじみのマスキングテープを発売。全国第2位のメーカーに成長したのです。

ある意味ではこれが同社にとって第2の創業ですね。

さて、2006年に東京から3人の女性が工場見学を希望してやってきました。

彼女たちはデザイナーとアーティストとカフェオーナー。熱列なマスキングテープのファンだったのです。

彼女たちの目的は工場見学だけではなく、オリジナルマスキングテープが作りたいというものでした。

しかし、マスキングテープは工業製品で、同社が製造していたのは生産ロットの大きい業務用でした。

彼女たちは小ロットのオリジナルを諦めて帰っていきました。

しかし、工場を案内した社員には

「これは新しいビジネスチャンスかも」とピンとくるものがありました。

この社員は社内の反対の声を説得し、1年半をかけて3人の女性たちと悪戦苦闘の末

2006年にマスキングテープ「mt」シリーズを作り上げたのです。

同社が発表した「mt」シリーズは、実にファンシーでカラフルでした。

従来のマスキングテープの概念を一気に変えるパワーを持っていたのです。

販路はこれまでの大手企業やホームセンターではなく、

小さな雑貨屋さんやカフェを対象にしたのです。

しかし、大手とのビジネスが主流だった同社にとっては、

小さくて手間のかかる新しいビジネスは、これまでの営業とはまったく勝手が違いました。

小売店を対象にした手間のかかるビジネスに現場からは不平不満が次々と噴出します。

しかし、カリスマ的なマスキングテープファンにより、

マスキングテープの魅力や使い方をまとめた本が次々と出版されると状況は一変しました。

ファンサイトも開設され、何とファンレターが会社に届くようになったのです。

さらに2008年にはグッドデザイン賞を受賞。

パリの世界的なインテリアの見本市「メゾン・エ・オブジェ」にも出展すると

人気に大きく火がついたのです。

いまでは、国内の雑貨屋や文具店だけにとどまらず、海外からも定期的に注文が入るそうです。

「mt」シリーズは、広告の力を一切使うことなく、

熱烈なファンの口コミだけで大きな売上げにつながったのです。

そういう意味ではマスキングテープの新しい世界を作り上げたのもファンですが、

「mt」をブランドに育てたのもファンなのです。

「マスキングテープ mt」 http://www.masking-tape.jp/

「カモ井加工紙株式会社」 http://www.kamoi-net.co.jp

当たり前ですが、世の中には知らない世界が山ほどあります。

その一つが先日の「mt博」で初めて知ったのはマスキングテープです。

正直申し上げてマスキングテープをなめていました。こんなに多様性と拡張性があるとは知りませんでした。

今年の4月に入社した女性メンバーの大西が「マスキングテープ、マスキングテープ・・・」と

その素晴らしさを語っているのは知っていました。

今週初めには月島で開催している「mt博」に行って来た話を他のメンバーに語っていました。

それに刺激されたのが同じくメンバーの金田。

「いっしょに行こう」とかなり無理やりに「mt博」に連れて行かれたのです。

でどうだったかと言うと、自分の目で見なきゃあわからないものです。

なんだこの世界は言った感じ。久しぶりに軽い衝撃を受けました。

下記の画像は全部マスキングテープでデコレーションされています。

会場は女性比率が99%、しかもそのうちの80%以上はおそらく20代。

所在なげに会場にいる男性は僕と同様に連れて来られたのでしょう。

お互いに時折り、苦笑がちに目線を合わせています。

会場の雰囲気もあるのかもしれませんが、女性たちは大声を上げるわけではなく、

求道者のように黙々とマスキングテープを選び、展示作品を観ています。

そもそもマスキングテープの僕の概念は、マスキングの言葉通り、

主に工事やプラモデル製作の際の塗装に使用するもの。

基本的には地味な業務用やマニアックな個人用というイメージがありました。

どちらかと言えば、男性の匂いがする品ですd。

ところが今回マスキングテープの概念が一変しましたね。

若い女性にとって「mt」はまさにブランドなんですね。

まあ、このあたりは言葉で説明してもわからないと思いますので、画像を見てください。

若い女性たちが惹かれる理由がわかります。

今回の「mt博」の主催者は岡山県倉敷市に本社がある「カモ井加工紙株式会社」。

気になったので、同社のホームページやファンのブログを調べてみました。

大正12年創業の「カモ井加工紙株式会社」のスタートはなんだと思いますか?

実は「ハエ取り紙」のメーカーでした。そうです、あのぺらぺらした紙にハエが止まるやつです。

昭和40年から50年頃は国内シェアNo.1だったそうです。

しかし、その後、日本の衛生状態が急激によくなりハエ取り紙の需要は激減。

強い危機感を抱いた同社は粘着紙技術を生かして建設現場や製造メーカーなどでは

おなじみのマスキングテープを発売。全国第2位のメーカーに成長したのです。

ある意味ではこれが同社にとって第2の創業ですね。

さて、2006年に東京から3人の女性が工場見学を希望してやってきました。

彼女たちはデザイナーとアーティストとカフェオーナー。熱列なマスキングテープのファンだったのです。

彼女たちの目的は工場見学だけではなく、オリジナルマスキングテープが作りたいというものでした。

しかし、マスキングテープは工業製品で、同社が製造していたのは生産ロットの大きい業務用でした。

彼女たちは小ロットのオリジナルを諦めて帰っていきました。

しかし、工場を案内した社員には

「これは新しいビジネスチャンスかも」とピンとくるものがありました。

この社員は社内の反対の声を説得し、1年半をかけて3人の女性たちと悪戦苦闘の末

2006年にマスキングテープ「mt」シリーズを作り上げたのです。

同社が発表した「mt」シリーズは、実にファンシーでカラフルでした。

従来のマスキングテープの概念を一気に変えるパワーを持っていたのです。

販路はこれまでの大手企業やホームセンターではなく、

小さな雑貨屋さんやカフェを対象にしたのです。

しかし、大手とのビジネスが主流だった同社にとっては、

小さくて手間のかかる新しいビジネスは、これまでの営業とはまったく勝手が違いました。

小売店を対象にした手間のかかるビジネスに現場からは不平不満が次々と噴出します。

しかし、カリスマ的なマスキングテープファンにより、

マスキングテープの魅力や使い方をまとめた本が次々と出版されると状況は一変しました。

ファンサイトも開設され、何とファンレターが会社に届くようになったのです。

さらに2008年にはグッドデザイン賞を受賞。

パリの世界的なインテリアの見本市「メゾン・エ・オブジェ」にも出展すると

人気に大きく火がついたのです。

いまでは、国内の雑貨屋や文具店だけにとどまらず、海外からも定期的に注文が入るそうです。

「mt」シリーズは、広告の力を一切使うことなく、

熱烈なファンの口コミだけで大きな売上げにつながったのです。

そういう意味ではマスキングテープの新しい世界を作り上げたのもファンですが、

「mt」をブランドに育てたのもファンなのです。

「マスキングテープ mt」 http://www.masking-tape.jp/

「カモ井加工紙株式会社」 http://www.kamoi-net.co.jp

2013年11月01日(金)更新

新店舗オープンに「ちんどん屋さん」登場

「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。

今日はクエストリーがブランディングのコンサルティングをしている

紬のきものの専門店「衣裳らくや」さんのグランドオープンでした。

同店の店舗のコンセプトについては先日ブログに書きましたので、こちらをご覧になってください。

http://questory.keikai.topblog.jp/blog_detail/&blog_id=7&id=217

グランドオープンに当たり、同店が準備したのはチンドン屋さんです。

今回の移転の前は人形町にお店があったのですが、

そのときのオープン時にもチンドン屋さんにチラシを配ったもらったので、

今回もチンドン屋さんにお願いしたいと相談を受けました。

正直言って話しを聞いたときには、「えっ、チンドン屋さん?」と思ったのですが、

あえて反対することでもないので、そのままGOということになりました。

しかし、このチンドン屋さんがいいのです。

チンチンドンドンという太鼓や鐘の音に、サックスの音色が重なり、

何とも言えない懐かしさを感じると同時に、気持ちがワクワクと騒ぎだす感じです。

お店の近くから、甘酒横丁界隈、前店舗があった人形町駅付近まで練り歩いて、

チラシを配っていただいたそうですが、

多くの通行客が足を止め、写真を撮ったりしていました。

もちろん、新店舗の宣伝効果もばっちり。

あらためて、こちらの見識不足を思い知らされました。

既成概念で物事を見てはダメですね。・・・反省!

今日はクエストリーがブランディングのコンサルティングをしている

紬のきものの専門店「衣裳らくや」さんのグランドオープンでした。

同店の店舗のコンセプトについては先日ブログに書きましたので、こちらをご覧になってください。

http://questory.keikai.topblog.jp/blog_detail/&blog_id=7&id=217

グランドオープンに当たり、同店が準備したのはチンドン屋さんです。

今回の移転の前は人形町にお店があったのですが、

そのときのオープン時にもチンドン屋さんにチラシを配ったもらったので、

今回もチンドン屋さんにお願いしたいと相談を受けました。

正直言って話しを聞いたときには、「えっ、チンドン屋さん?」と思ったのですが、

あえて反対することでもないので、そのままGOということになりました。

しかし、このチンドン屋さんがいいのです。

チンチンドンドンという太鼓や鐘の音に、サックスの音色が重なり、

何とも言えない懐かしさを感じると同時に、気持ちがワクワクと騒ぎだす感じです。

お店の近くから、甘酒横丁界隈、前店舗があった人形町駅付近まで練り歩いて、

チラシを配っていただいたそうですが、

多くの通行客が足を止め、写真を撮ったりしていました。

もちろん、新店舗の宣伝効果もばっちり。

あらためて、こちらの見識不足を思い知らされました。

既成概念で物事を見てはダメですね。・・・反省!

2013年10月31日(木)更新

「巴潟新聞」8号発行、やっぱりブランドは継続力です

「小さくても光り輝くブランド」をプロデュースしているクエストリーの櫻田です。

東京・両国の「ちゃんこ巴潟」さんのブランドデザインを担当して3年が経ちます。

「ちゃんこ」「相撲」「両国」ですから、ある意味ではかなり特殊な分野での商売です。

特殊な分野ということは、言い方を変えれば取っ付きにくいということです。

しかし、先ほどの3つは知れば知るほど奥が深い世界でもあります。

同店の主力メニューであるちゃんこの世界、それのバックボーンである相撲界、

そして店舗がある東京・両国・・・かなりマニアックでディープな世界ですよ。

いまでは違ってきていると思いますが、

例えば、相撲の世界では場所中は4つ足の豚や牛は食べなかったそうです。

なぜかというと、手を着く=負けというイメージだからだそうです。

まあ、一種のげん担ぎですね。

さて、この奥深い世界観を伝えるためにはどうしたらいいのか?

これがブランドデザインの課題でした。

のれん、のぼり、ショップカード、座布団、コースターなどの見直しと平行して

クエストリーが提案したのは「巴潟新聞」の発行でした。

インターネットも重要な情報発信ツールですが、

あえて印刷媒体にしたのは、比較的年配の方のご利用が多いこと、

すでに巴潟会員という組織があり、ここが口コミの源になりそうだと言う読みがありました。

1年に3回の発行で、11月に発行するのが8号目となります。

テーマが見つからない、コストがかかる、文章が多過ぎないか?・・・

発行過程ではいろいろな課題はありましたが、

楽しみにしているというお客様の声が8号まで続けられた理由でもあります。

ちなみに8号では、同店の人気メニューである塩味ちゃんこ「国見山」のルーツの紹介、

そして行司の最高位の立行司37代、木村庄之助さんのインタビュー、

和の文化イベント「巴潟ちゃんこ寺子屋」の開催報告などを掲載しています。

往々にしてこの手のツールは、顧客とのコミュニケーションを目的にしながら、

いつの間にか販促ツールになってしまいがちです。

しかし、巴潟新聞は販促色を出来るだけ少なくし、じっくりと読んでいただく紙面に徹しています。

巴潟会員には郵送していますが、ちゃんこ巴潟のテーブル席やレジ横にもおいてあります。

寒さが日増しに強まる季節、どうぞ、「ちゃんこ巴潟」でおいしいちゃんこ鍋を食べながら、

この巴潟新聞にぜひお目を通してください。

ちなみに、会員になれば定期的に送ってくれますよ。お得な割引クーポンももらえます。

ちゃんこ巴潟→http://www.tomoegata.com/map_coupon/

東京・両国の「ちゃんこ巴潟」さんのブランドデザインを担当して3年が経ちます。

「ちゃんこ」「相撲」「両国」ですから、ある意味ではかなり特殊な分野での商売です。

特殊な分野ということは、言い方を変えれば取っ付きにくいということです。

しかし、先ほどの3つは知れば知るほど奥が深い世界でもあります。

同店の主力メニューであるちゃんこの世界、それのバックボーンである相撲界、

そして店舗がある東京・両国・・・かなりマニアックでディープな世界ですよ。

いまでは違ってきていると思いますが、

例えば、相撲の世界では場所中は4つ足の豚や牛は食べなかったそうです。

なぜかというと、手を着く=負けというイメージだからだそうです。

まあ、一種のげん担ぎですね。

さて、この奥深い世界観を伝えるためにはどうしたらいいのか?

これがブランドデザインの課題でした。

のれん、のぼり、ショップカード、座布団、コースターなどの見直しと平行して

クエストリーが提案したのは「巴潟新聞」の発行でした。

インターネットも重要な情報発信ツールですが、

あえて印刷媒体にしたのは、比較的年配の方のご利用が多いこと、

すでに巴潟会員という組織があり、ここが口コミの源になりそうだと言う読みがありました。

1年に3回の発行で、11月に発行するのが8号目となります。

テーマが見つからない、コストがかかる、文章が多過ぎないか?・・・

発行過程ではいろいろな課題はありましたが、

楽しみにしているというお客様の声が8号まで続けられた理由でもあります。

ちなみに8号では、同店の人気メニューである塩味ちゃんこ「国見山」のルーツの紹介、

そして行司の最高位の立行司37代、木村庄之助さんのインタビュー、

和の文化イベント「巴潟ちゃんこ寺子屋」の開催報告などを掲載しています。

往々にしてこの手のツールは、顧客とのコミュニケーションを目的にしながら、

いつの間にか販促ツールになってしまいがちです。

しかし、巴潟新聞は販促色を出来るだけ少なくし、じっくりと読んでいただく紙面に徹しています。

巴潟会員には郵送していますが、ちゃんこ巴潟のテーブル席やレジ横にもおいてあります。

寒さが日増しに強まる季節、どうぞ、「ちゃんこ巴潟」でおいしいちゃんこ鍋を食べながら、

この巴潟新聞にぜひお目を通してください。

ちなみに、会員になれば定期的に送ってくれますよ。お得な割引クーポンももらえます。

ちゃんこ巴潟→http://www.tomoegata.com/map_coupon/

2013年10月30日(水)更新

コンセプトは「呼吸する店舗」

「小さくても光り輝くブランドをプロデュースしている」クエストリーの櫻田です。

クエストリーが コンサルティングで関わらせていただきました、

紬のきものの専門店「衣裳らくや」さんの新店舗が本日プレオープンとなりました。

場所は、東京の歴史あふれる町、浜町です。甘酒横丁を抜けたところにあります。

今回の店舗開発で大事にした考え方は「呼吸する店舗」です。

店は生き物です。生き物である以上、呼吸するようにその表情を変えます。

勘違いして欲しくないのは、経年劣化という意味ではありませんよ。

店が人々を引きつける要素は、立派な外観でも、美しい内装でもなく、

店舗そのものが持っている情報の発進力です。

ディスプレイや演出もそのひとつですが、

今回の「衣裳らくや」の店舗では、もう一歩踏み込んだ考えを店内に盛り込んでみました。

四季のある日本の豊かな季節感は、自然と一体となった独特の文化を作り出しました。

そのひとつが、1年間を「十二ヶ月」に分け、さらに24等分し15日に分けた「二十四節気」、

それをさらに約5日ずつの3つに分けた「七十二候」と言う季節の考え方に現れています。

僕たち日本人は、無意識のうちに、

十二ヶ月、二十四節気、七十二候を感じながら、生活をしています。

例えば、立春、立秋、冬至と夏至とか・・・ですね。

本来、季節感を背景にして作られ、生活に根ざして着用されてきたきもの自体が文化なのですが、

新店舗では、もう一歩踏み込み、日本独特の暦の力を現代に編集し、

お客様の生活にそっと寄り添いながら、毎日情報を発信し続けられないかと考えたのです。

と言っても空間も、予算も限られています。

大げさではなく、小さな遊び感覚の楽しい情報発信です。

まずは、1階から2階への階段に「12の和の物語」というミニギャラリーを設けました。

毎月テーマを変えて写真や絵画を展示いたします。

いまは、らくやブランドのひとつ「倉渕紬」の出来上がるまでの物語を写真で紹介しています。

また、今回とくに力を入れたのが「24の和のお稽古」です。

「二十四節気」にちなんで、きものの着付け教室だけではなく、

和に関する様々なカルチャー教室を開催します。その数が24講座あるのです。

1階には、小さな「和の文庫」をもうけました。

「七十二候」のように、5日ごとにテーマを変えて、らくやが選んだ本を展示します。

現在は、近くの明治座が11月に歌舞伎を開催するので、歌舞伎に関するおすすめ本が並んでいます。

そして、忘れてはならないのは、365日のスタッフの着物姿の笑顔です。

これはオープンの案内状の表紙をご覧いただければおわかりになると思います。

みんなすごくいい笑顔ですよ。

さて、これからが本番です。

お近くにお越しの際は新しくなった「衣裳らくや」にぜひお立ち寄りください。

クエストリーが コンサルティングで関わらせていただきました、

紬のきものの専門店「衣裳らくや」さんの新店舗が本日プレオープンとなりました。

場所は、東京の歴史あふれる町、浜町です。甘酒横丁を抜けたところにあります。

今回の店舗開発で大事にした考え方は「呼吸する店舗」です。

店は生き物です。生き物である以上、呼吸するようにその表情を変えます。

勘違いして欲しくないのは、経年劣化という意味ではありませんよ。

店が人々を引きつける要素は、立派な外観でも、美しい内装でもなく、

店舗そのものが持っている情報の発進力です。

ディスプレイや演出もそのひとつですが、

今回の「衣裳らくや」の店舗では、もう一歩踏み込んだ考えを店内に盛り込んでみました。

四季のある日本の豊かな季節感は、自然と一体となった独特の文化を作り出しました。

そのひとつが、1年間を「十二ヶ月」に分け、さらに24等分し15日に分けた「二十四節気」、

それをさらに約5日ずつの3つに分けた「七十二候」と言う季節の考え方に現れています。

僕たち日本人は、無意識のうちに、

十二ヶ月、二十四節気、七十二候を感じながら、生活をしています。

例えば、立春、立秋、冬至と夏至とか・・・ですね。

本来、季節感を背景にして作られ、生活に根ざして着用されてきたきもの自体が文化なのですが、

新店舗では、もう一歩踏み込み、日本独特の暦の力を現代に編集し、

お客様の生活にそっと寄り添いながら、毎日情報を発信し続けられないかと考えたのです。

と言っても空間も、予算も限られています。

大げさではなく、小さな遊び感覚の楽しい情報発信です。

まずは、1階から2階への階段に「12の和の物語」というミニギャラリーを設けました。

毎月テーマを変えて写真や絵画を展示いたします。

いまは、らくやブランドのひとつ「倉渕紬」の出来上がるまでの物語を写真で紹介しています。

また、今回とくに力を入れたのが「24の和のお稽古」です。

「二十四節気」にちなんで、きものの着付け教室だけではなく、

和に関する様々なカルチャー教室を開催します。その数が24講座あるのです。

1階には、小さな「和の文庫」をもうけました。

「七十二候」のように、5日ごとにテーマを変えて、らくやが選んだ本を展示します。

現在は、近くの明治座が11月に歌舞伎を開催するので、歌舞伎に関するおすすめ本が並んでいます。

そして、忘れてはならないのは、365日のスタッフの着物姿の笑顔です。

これはオープンの案内状の表紙をご覧いただければおわかりになると思います。

みんなすごくいい笑顔ですよ。

さて、これからが本番です。

お近くにお越しの際は新しくなった「衣裳らくや」にぜひお立ち寄りください。

| «前へ | 次へ» |

ログイン

ログイン